Science sans conscience…

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme : les débats éthiques dont celui sur la fin de vie, à nouveau reporté pour cause de chute du gouvernement Barnier, ne cessent de nous rappeler cette célèbre citation de Rabelais.

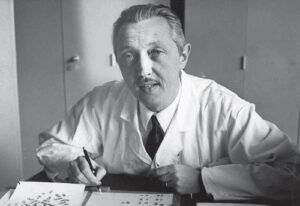

Après le cas de conscience du docteur Félix Kersten (voir précédent article), j’ai choisi d’évoquer le dilemme d’un autre grand médecin, pionnier de la bioéthique moderne, le Professeur Jérôme Lejeune.

Né en 1926, la vocation de médecin de campagne dévoué aux humbles de Jérôme Lejeune se dessine très tôt.

Sa rencontre avec le professeur Raymond Turpin change sa destinée : il lui propose de travailler avec lui sur un sujet délaissé : le « mongolisme » et devient chercheur au CNRS.

Leur intuition : le mongolisme, loin d’être le fruit d’une dégénérescence raciale, est dû à une anomalie chromosomique.

Grâce à une technique rapportée des Etats-Unis par le docteur Marthe Gautier, qui va donc jouer un rôle important dans la découverte, Jérôme Lejeune découvre la cause du mongolisme, un chromosome supplémentaire sur la paire 21.

La reconnaissance internationale

L’Académie des Sciences publie ses travaux, ce sont les débuts d’une nouvelle discipline aux champs infinis, la cytogénétique et d’une reconnaissance internationale pour le médecin français, couronnée de plusieurs distinctions, comme le prix Kennedy.

Dès lors, Jérôme Lejeune n’aura de cesse de trouver un traitement qui soulagera ses patients.

Chef de l’unité de cytogénétique à l’hôpital Necker Enfants Malades de Paris, premier titulaire de la chaire de génétique à la Faculté de médecine de Paris, il soigne plus de 9000 personnes attirées à la fois par sa renommée internationale et la qualité de soins qu’il leur réserve.

Il aide les parents à comprendre et à accepter cette épreuve dans une vision d’espérance : leur enfant, malgré un grave handicap intellectuel, débordera d’amour et de tendresse : créé à l’image de Dieu, il est promis à un avenir éternel où rien ne demeurera de leurs infirmités.

Mais les nuages ne tardent pas à se former.

A la fin des années 60, le médecin perçoit dans le corps médical américain, puis dans toute l’Europe, un courant qui préconise la suppression par l’avortement des malades à naître et perçoit les risques que sa découverte fait courir aux bébés trisomiques.

En août 1969, la société américaine de génétique décerne à Jérôme Lejeune le « William Allen Memorial Award », la plus haute distinction qui puisse être accordée à un généticien.

Il perçoit nettement que l’on envisage d’autoriser l’avortement des trisomiques, au prétexte qu’il serait cruel, inhumain, même, de laisser venir au monde de pauvres êtres voués à une vie inférieure.

Après la remise du prix, il doit prononcer devant ses confrères- l’élite de la profession- une conférence.

Un dilemme terrible.

Le dilemme est terrible : soit il se contente de parler de sa découverte du point de vue uniquement scientifique en taisant la question éthique, ce qui le mettra en orbite pour obtenir le prix Nobel, soit il fait part de ses convictions profondes, de la défense de la vie, si petite et imparfaite qu’elle soit, et il peut dire adieu à cette distinction dont tout brillant chercheur rêve toute sa vie.

Nul doute que son choix est vite fait, c’est celui de la défense de la vie et de la dignité humaine.

Inspiré par sa foi et par sa conception du métier de médecin au service de la vie, il interroge ses confrères:

«Quand le futur être humain est encore un conglomérat de cellules, apparemment pas encore différenciées, devons-nous le considérer comme un être humain ou non? Devons-nous rejeter cette masse de cellules si elle ne correspond pas à nos spécifications? Ou devons-nous la respecter et la protéger de toutes les manières possibles? Cette question, directement soulevée par la possibilité de détecter une erreur chromosomique chez un jeune embryon, les généticiens doivent maintenant la regarder en face » et il conclut avec netteté : « la tentation de supprimer par l’avortement les petits d’hommes malades va à l’encontre de la loi morale, dont la génétique confirme le bien-fondé ».

Pas un applaudissement ne vient saluer la fin de son discours.

Il écrit à son épouse : « Aujourd’hui, j’ai perdu « mon Nobel » de médecine ».

La négation de la médecine

Jérôme Lejeune se confie : « le racisme chromosomique est brandi comme un drapeau de liberté… que cette négation de la médecine, de toute la fraternité biologique qui lie les hommes, soit la seule application pratique de la connaissance de la trisomie 21 est plus qu’un crève-cœur. »

En France, au début des années 70, la campagne médiatique s’étend à l’avortement de tous les indésirables :

« Un bébé ne devient légalement une personne que lorsqu’il est né ».

Jérôme Lejeune est invité à de nombreuses émissions de télévision de grande écoute, qui lui valent des lettres bouleversantes de personnes handicapées de naissance, témoignant que leur vie est riche et unique, qu’elle vaut la peine d’être vécue, mais aussi d’enfants trisomiques qui disent leur effroi qu’on décide de les supprimer.

Il reçoit aussi des lettres d’insultes, parfois d’une grande violence : « A mort Lejeune et ses petits monstres. »

Au moment de la loi Veil, il est l’objet de tracasseries administratives comme des contrôles fiscaux répétés.

Ses crédits de recherche sont supprimés.

Indignés par ce procédé, des laboratoires américains et anglais lui octroient des crédits privés, ce qui permet au professeur Lejeune de reconstituer une équipe de chercheurs animer par la seule obsession : soulager la souffrance des patients.

Bataille pour la vie

Le chercheur devient l’un des principaux chefs de file – et donc la cible de nombreuses attaques- de « la bataille pour la vie », à un moment où la dépénalisation de l’avortement est en plein débat dans la société française.

La découverte de Jérôme Lejeune permettant les premiers dépistages prénatals, aboutissait à des avortements pour 99% des grossesses dont le fœtus était atteint de Trisomie 21.

Lui qui n’eut de cesse de chercher des remèdes pour améliorer le sort des personnes trisomiques et de plaider pour une génétique moderne articulée à une morale, fait le constat amer que son travail allait se retourner contre ceux qu’il avait toujours voulu servir.

La technique est cumulative, la sagesse ne l’est pas

30 ans après sa mort, les débats éthique-santé n’ont cessé de croître dans notre société : sur la gestation pour autrui, sur le clonage,…, et sur la fin de vie.

30 ans après sa mort, le constat du professeur Lejeune n’est-il pas toujours le même ? :

«Il se trouve que nous sommes devant un dilemme absolument redoutable qui est le suivant: la technique est cumulative, la sagesse ne l’est pas. Nous serons de plus en plus puissants donc de plus en plus dangereux, nous ne devenons pas de plus en plus sages, hélas. Qu’est-ce que les gens dont c’est le métier, comme moi, pourront faire pour savoir «ceci doit être fait, ceci doit être refusé?»

Alors, oui, « science sans conscience n’est que ruine de l’âme… » mais voici la suite moins connue du grand Rabelais, (Gargantua s’adressant à Pantagruel) : « il te convient servir, aimer et craindre Dieu, et en lui remettre toutes tes pensées et tout ton espoir ».

Quelques soient nos convictions, nous avons besoin de consacrer plus de temps à la sagesse, pour être à même de comprendre les enjeux techniques qui se développent très rapidement.

Dans ce contexte, il me paraît intéressant de méditer ce conseil de Rabelais porteur de sagesse et d’espoir.

Pour aller plus loin:

Anne Bernet – Jérôme Lejeune – Presses de la Renaissance – 2024

Clara Lejeune – La Vie est un bonheur Jérôme Lejeune, mon père – Mango – 2002.

photo de couverture: merci à Drew Hays pour Unsplash